어느 것 하나 스쳐 지나면 아쉬운 곳이다.

오르는 길,

바라보이는 바다,

산세의 풍경,

바위위의 오롯한 가람들.

풍경이 하나가 되어 마음을 내려놓기 편안한 공간,

향일암이다.

남해 유일의 일출과 일몰을 바라볼 수 있는 곳,

다양한 동백의 연출이 아름다운 곳, 북두칠성을 상징하는 7개의 돌문이 있는 곳, 그 돌들에는 모두 수많은 금이 가 있는데, 그 모양새는 거북의 등짝과도 같은 곳, 그리고 바위위에 선 전각들이 모두 동쪽 바다를 향하여 서 있는 곳,

여수 ‘금오산 향일암(金鰲山 向日庵)’이다.

아무리 애를 써도 이루지지 않을 때,

살다 지쳐 마음까지 건조해진 몸과 마음을 추스르고자 찾은 바다, 그 곳에서 절집을 만났다. 절집 앞의 망망대해를 바라보기 위해서다.

그리고 그곳에서 오늘도 어제처럼 같은 모습의 삶을 간직한 어느 착실한 어부의 느즈막한 바닷길로의 출근길을 보면서 어느 순간, 나의 외로움과 쓸쓸함, 그리고 답답함을 풀어낸다.

내 삶의 답답함 정도는 목숨을 담보로 하는 바다로 향하는 어부의 삶에 투영 된다. 나의 힘듦이 자잘한 투정으로 비추어지는 순간이다. 어부가 나에게 무어라 하지 않았다. 무뚝뚝한 일상이 만들어 낸 삶의 지혜를 가진 어부의 몸짓을 보며 깊은 한숨을 내쉬는 자신을 알아차렸을 때, 기어이 이 먼 바다 끝까지 찾은 걸음이 헛되지 않았음이 다행스럽게 생각된다.

바다를 바라보며 지친 몸뚱이를 그렇게 한참 뉘여 본다.

육근(六筋 : 뇌, 눈, 귀, 코, 입, 피부)의 옮지 못한 행위는 경계하라 가르치는 도량, 관음기도를 통하여 소원성취를 이루고자 하는 마음은 절간에서 바라보는 사람들의 한결같은 마음이다.

여수시에서 돌산대교를 건너 17번국도를 만나 시원스럽게 달린다. 죽포에 이르러 바다를 향한 7번지방도로 갈아타고 조금 더 들어가면 임포항, 그 자리가 향일암을 만날 수 있는 자리다.

‘금오산 향일암(金鰲山 向日庵)’,

원효대사가 659년(백제 의자왕19년)에 ‘원통암(圓通庵)’으로 창건하였다고 전해진다. 그러나 신빙성이 떨어진다. 원효는 경남 양산지역에서 활동하던 신라인이기 때문이다.

암튼 950년(광종9년)에 윤필거사가 이곳에서 수도하면서 원통암을 ‘금오암(金鰲庵)’으로 개창하였고, 조선시대에 들어 임진왜란을 거친 뒤 1715년(숙종39년)에 돌산주민들이 자발적으로 전답52두를 헌납하여 3년 뒤 인묵대사가 지금의 자리로 옮기어 개창하고 ‘향일암(向日庵)‘이라 하여 현재에 이르고 있다고 한다.

2009년 12월 20일에 원인을 알 수 없는 화재가 일어나 대웅전을 포함한 전각들이 불에 타 소실되었던 것을 근래에 다시 중수하여 가람들은 모두 번듯한 새로운 모습들을 하고 있다.

절집의 이름이 달리 불릴 때 마다 절집이 가진 의미와 역사는 달라진다.

‘원통암(圓通庵)’은 사찰의 성격에 따른 것 이라하면, ‘책육암(策六庵)’은 수행정진의 의미이며, ‘금오암(金鰲庵)’과 ‘영구암(靈龜庵)’은 산세의 품새에 따른 것이다.

그리고 ‘향일암(向日庵)’은 바다의 품새를 따른 것이다.

그렇게 절집의 이름이 바뀌어 왔으나, 변하지 않는 한 가지가 있었다.

금산 보리암, 낙산사 홍련암, 석포 보문사와 함께 ‘우리나라 4대 관음기도도량‘이라는 것이다.

여행자는 그저 넉넉함과 절집의 풍경이 좋아 찾는다고 하지만, 많은 사람들은 그 곳에서 마음, 즉 자신의 안위보다는 가족의 안위를 걱정하며 기도한다.

또한 향일암은 평소에는 물론이고, 매년 말과 매년 초가 되면 일출제까지 열리는 공간으로 전국에 이름난 ‘해맞이 명소’로 이름이 나면서 야단법석을 이루고 있기도 한다.

‘과연 수행의 도량이 될 수 있을까?’싶을 정도의 많은 인파가 오히려 걱정이다.

향일암 오르는 길,

주차장에서부터 제법 가파른 언덕길을 따라 양편으로 늘어선 상가를 지난다.

그리곤 반듯하게 생겨먹은 정 안가는 수많은 돌계단들이 이빨을 허옇게 드러내면 반긴다. 제법 단의 높이도 높고 그 길이도 길다.

헉헉거리며 올라서며 등짝에 비지땀이 베일 즈음이면 이번에는 좁다란 돌문이 길을 막아선다. 별수 없이 가로로 서서 천천히 걷게 되고, 좁은 돌문을 돌아 나오면 이번에는 낮은 돌문이다. 자연스럽게 머리를 숙인다. 어느 순간 수행자가 되어버린 절집,

자연에 머리를 조아리며 오른 절집, 향일암이다.

절집의 전각은 단촐 하다.

돌문을 지나 만나는 요사 ‘책육당(策六堂)’, ‘영구암(靈龜庵)’이 서고 그 앞마당에 바다를 보며 근래에 중수한 ‘원통보전(圓通寶殿)’이 동향을 하고 선다. 본당의 앞 바위위에 ‘범종각(梵鐘閣)’이 본당의 서북방향 바위위로 ‘삼성각(三聖閣)’이 역시 동향이다.

본당의 남북방향으로 돌을 뚫어 길을 만들어 놓았는데 그 길을 따라 약 30여m 지점에 향일암 유일의 맨땅에 자리한 전각으로 절집에서 풍광이 가장 좋은 ‘관음전(觀音殿)’과 ‘해수관음상(海水觀音像)’이 역시 동향이다. 또한 범종각의 아래로도 전각이 하나 자리하는데 ‘용왕전(龍王殿)’이라고도 하는 ‘하관음전(下觀音殿)’이다.

‘해를 바라본다.’는 향일암,

시간만 맞출 수 있다면 일출과 일몰을 모두 만날 수 있는 절집이다. 때가 되면 동백의 다양한 풍경이 연출되고, 주위로 아열대성 식물이 숲을 이루어 남도 땅의 새로운 풍경을 만나볼 수 있다. 기암괴석과 절벽의 어울림이 만들어 놓은 풍경 속에 바위들은 모두 거북의 등짝처럼 금이 가있다. 깊거나 얕거나 짧거나 길게 갈려져 또 다른 풍경을 이룬다.

작지만 망망대해를 품은 절집,

그 깊고 너른 바다에 답답함을 묻고, 묵은 마음을 절집에 살포시 내려놓고 온다. 다시 가고 싶을 정도로 기억에 남는 풍경이 정겨운 ‘향일암‘이다.

글, 사진 / 박성환 여행작가

[서울시 문화재 119] 서울 홍제동 오층석탑 [박광준 기자] 서울 홍제동 오층석탑은 서울특별시 용산구 국립중앙박물관에 소장된 고려시대 화강암으로 건조한 5층 석조 불탑. 석탑으로, 1963년 보물로 지정됐다. 전체를 화강암으로 건조한 이 석탑은 원래 서울특별시 서대문구 홍제동에 있었으나 시가지 확장으로 1970년 경복궁으로 옮겨왔다. 현재는 용산 새 국립중앙박물관으로 옮겨놓...

'지구의 날' 10분간 소등...울산시, 기후변화 주간 운영

'지구의 날' 10분간 소등...울산시, 기후변화 주간 운영

엔클라우드24, 한국전업미술가협회와 '예술 AI클라우드' 구축 협약

엔클라우드24, 한국전업미술가협회와 '예술 AI클라우드' 구축 협약

KT-경기도 상인협회, 전통시장.소상공인 업무 자동화 협력

KT-경기도 상인협회, 전통시장.소상공인 업무 자동화 협력

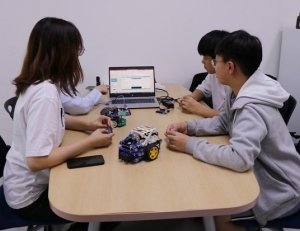

한국기술교육대, 지역 청소년에 동아리 체험 재능기부

한국기술교육대, 지역 청소년에 동아리 체험 재능기부

용인시외국인복지센터, 미얀마 설 맞아 문화 교류의 장 개최

용인시외국인복지센터, 미얀마 설 맞아 문화 교류의 장 개최

한길타임즈 CG

한길타임즈 CG

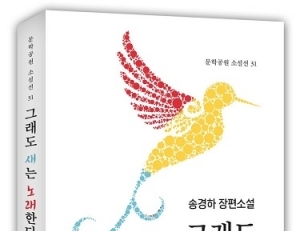

[신간] 2022년 제9회 스토리문학상 수상작가 송경하 소설가, 장편소설 ‘그래도 새는 노래한다’ 출간

[신간] 2022년 제9회 스토리문학상 수상작가 송경하 소설가, 장편소설 ‘그래도 새는 노래한다’ 출간

뉴진스 다니엘, 설레는 눈빛과 비주얼로 ‘마리끌레르 코리아’ 5월호 표지

뉴진스 다니엘, 설레는 눈빛과 비주얼로 ‘마리끌레르 코리아’ 5월호 표지

슈퍼레이스, 브리지스톤과 프리우스 PHEV 클래스 오피셜 타이어 협약

슈퍼레이스, 브리지스톤과 프리우스 PHEV 클래스 오피셜 타이어 협약

[독자기고] “생활쓰레기 수집·운반 개편 - 문전수거”

[독자기고] “생활쓰레기 수집·운반 개편 - 문전수거”

北京 덕승문 (德胜门)의 봄!

北京 덕승문 (德胜门)의 봄!

목록으로

목록으로